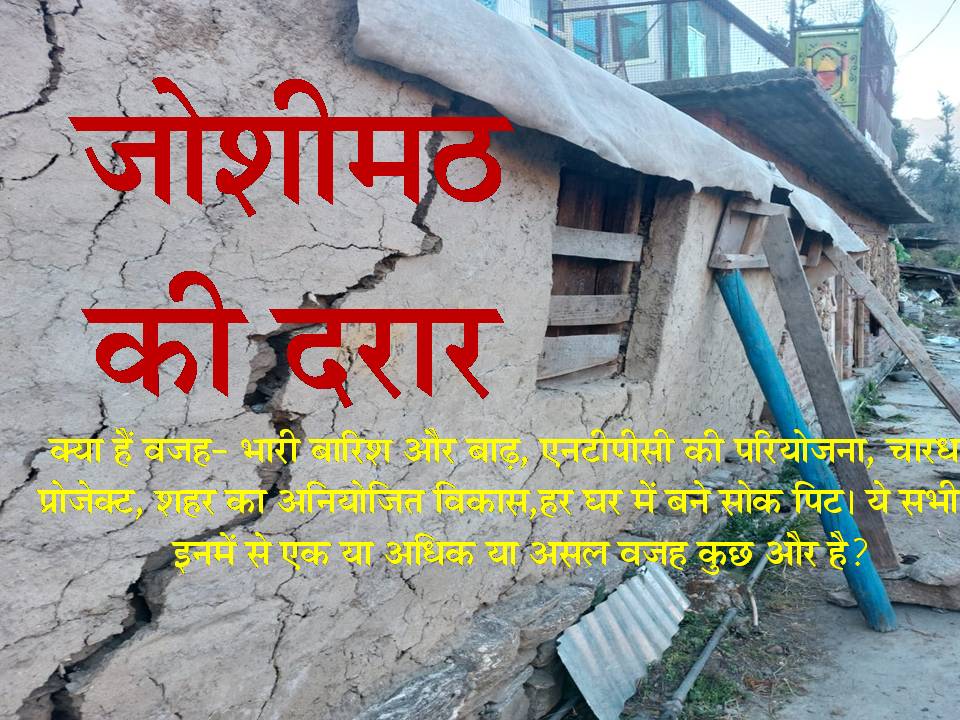

उत्तराखंड में आज जोशीमठ के अस्तित्व पर सवाल उठा हुआ है। एक के बाद एक घरों के भीतर दरारें उभर रही है। डर लग रहा है कि कहीं चालीस हजार की आबादी जमीन के भीतर न समा जाए। अब तक 750 से अधिक घरों में छोटी या बड़ी दरारें आ चुकी हैं और हर बीतते दिन के साथ यह संख्या बढ़ ही रही है। डेढ़ सौ के करीब परिवारों को अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जोरों पर है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? कहीं किसी रात को कोई बड़ी दरार उभर गई तो क्या होगा। यह दरारें क्यों उभर रही हैं, इसे लेकर भूवैज्ञानिकों से लेकर तमाम विशेषज्ञों की अपनी-अपनी राय है। पर्यावरणविद् भी आशंकाएं जता रहें हैं और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और यह उसी का नतीजा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि असल हालात क्या हैं और उसका निष्कर्ष आप खुद भी निकाल सकते हैं।

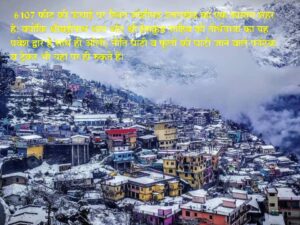

जोशीमठ में वैसे तो घरों में दरारें लंबे समय से आ रही थीं, लेकिन उसकी दर काफी कम थी। दरारों की ताजा श्रृंखला की शुरुआत अक्टूबर 2021 में रैणी के जलप्रलय के करीब आठ महीने बाद छावनी बाजार के 14 घरों से शुरू हुई। जो अब बहुत तेज हो गई है। खतरनाक मकानों को ध्वस्तीकरण से लेकर लोगों अन्यत्र बसाने का काम चल रहा है। पूरे शहर को शिफ्ट करने की भी बात होने लगी है। 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ उत्तराखंड का एक व्यस्तम शहर है। क्योंकि श्रीबद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा का यह प्रवेश द्वार है साथ ही ऑली, नीति घाटी व फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटक व ट्रैकर भी यहां पर ही रुकते हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से इस शहर की रणनीतिक महत्ता बढ़ी है। सेना व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिक भी यहां से ही सीमा पर जाते हैं, जिसकी वजह से यह साल भर व्यस्त रहता है। कम आबादी के बावजूद इस शहर में भारी भरकम निर्माण की कोई कमी नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के नियोजन में प्रशासन की भूमिका लगभग नगण्य ही नजर आती है। किसी निर्माण से पूर्व शायद ही जमीन की भार सहने की क्षमता का कभी कोई आकलन किया गया हो। यही वजह है कि जरूरत से अधिक निर्माण ने इस शहर को जमीन के भीतर धकेलना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में जब पहली बार दरारें उभरीं तो लोगों ने इसे सामान्य बात ही माना और वे दरारों को भरने और घरों को रिपेयर कराने लगे। लेकिन नए साल की शुरुआत मंे हालात तेजी से खराब हो गए, क्योंकि अबकी बार दरारें बहुत बड़ी थी और ये तेजी से फैल भी रही थी।

अगर जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना की बात करें तो यह शहर भूस्खलन से जमा मलबे के ढेर पर बसा है। जिसके साफ मतलब है कि एक छोटा सा झटका भी इस मलबे के ढाल को प्रभावति कर सकता है। यही वजह है कि देश के भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जोन में यह शहर सर्वोच्च पांचवी जोन में है। 1991 के उत्तरकाशी भूकंप के बाद से तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र को ही अति संवेदनशील माना जाता है। जोशीमठ दो प्रणोद (थ्रस्ट) के बीच में स्थित है। इनमें एक मुख्य केंद्रीय प्रणोद (एमसीटी) और दूसरा वैकृता प्रणोद है। इसलिए यह भूकंपीय दृष्टि से बहुत ही सक्रिय क्षेत्र हो जाता है। इस इलाके में रिसर्च करने वाले भूगर्भविज्ञानी भी मानते हैं कि अत्यधिक बारिश जैसी स्थितियां कभी भी भूस्खलन को शुरू कर सकती हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जून 2013 और फरवरी 2021 में आई बाढ़ ने भी इस इलाके मेंं क्षरण को बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2021 में हुई भारी बारिश से भी यहां पर धंसाव व भूस्खलन की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं।

यही नहीं, उत्तराखंड के गठन से भी 24 साल पहले तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जोशीमठ को लेकर 1976 में एम.सी. मिश्रा के नेतृत्व में एक अध्ययन कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने भी इस शहर में भारी और अवैज्ञानिक निर्माण के प्रति चेताया था। कमेटी का कहना था कि जोशीमठ रेत और पत्थरों के ढेर पर स्थित है, इसलिए यह किसी शहर को बसाने के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी तरह का विस्फोट या भारी यातायात इस शहर के संतुलन को बिगाड़ सकता है। एम.सी. मिश्रा कमेटी की 47 साल पहले जताई गई आशंका आज सच हो रही है, क्योंकि इस शहर के विकास में मिश्रा की सलाह को मानने की बजाय वह सब किया गया, जिसके लिए मना किया गया था।

अब बात करते हैं उस कारक की, जिसे आज के हालात के लिए स्थानीय लोग सर्वाधिक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह है एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना। असल में 24 दिसंबर 2009 को जोशीमठ से पांच किलोमीटर की दूरी पर जब बिजली परियोजना के लिए एक सुरंग को खोदा जा रहा था तो अचानक ही ड्रिलिंग मशीन ने एक जल स्रोत को फोड़ दिया, जिससे प्रति सेकेंड आठ सौ लीटर से अधिक पानी यानी करीब 29 लाख लीटर पानी प्रति घंटे या करीब सात करोड़ लीटर पानी प्रति दिन की दर से निकलने लगा। यह पानी इतना अधिक था कि यह 20 लाख लोगों के लिए पर्याप्त था। कई महीनों तक यह पानी बहता रहा और आज भी यह जल स्रोत पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इससे साफ है कि पहाड़ों के भीतर का कितना स्थान उस समय खाली हो गया होगा। जिस जगह पर यह पानी निकला व स्थान ऑली से एक किलोमीटर नीचे है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस घटना के बाद से ही जोशीमठ में प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे।

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती भी करीब दो दशक से पहाड़ों में चल रही बड़ी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। वे भी मानते हैं कि 2009 की घटना जोशीमठ के आज के हालात के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। हालांकि, एनटीपीसी ने मौजूदा संकट में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

इसी महीने जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में कीचड़ और वाष्पशील रसायनों वाला पानी आने लगा है। लोगों का मानना है कि यह पानी दो साल पहले 7 फरवरी को रैणी में आई बाढ़ का है, जो एनटीपीसी की सुरंग में घुस गया था और अब रिस कर आ रहा है। इस पानी को जांच के लिए देहरादून भेजा गया है।

इन हालात के लिए जिस एक और वजह को जिम्मेदार माना जा रहा है, वह है चार धाम प्रोजेक्ट। छह किलोमीटर लंबे हेलंग-मारवाड़ी बायपास को भी जोशीमठ की जमीन को कमजोर करने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्राेजेक्ट के लिए जिस तरह से पहाड़ों की कटाई की गई उससे भी जोशीमठ के स्लोप कमजोर हुए हैं। सीमा सड़क संगठन ने इस बायपास को बनाने में ड्रिल के साथ ही विस्फोटकों का भी खूब इस्तेमाल किया है।

बड़े प्रोजेक्टों के बाद अब कुछ छोटी वजहों की ओर भी ध्यान देते हैं। पूरे जोशीमठ शहर में कहीं पर भी सीवेज लाइन नहीं है। घरों का पानी व गंदगी या तो खुले में बहता है या फिर सोक पिट में जाता है। लगभग हर घर में कम से कम एक सोक पिट है। शहर की अाबादी भले ही कम हो, लेकिन इन सोक पिटों में पर्यटकों द्वारा इसेमाल होने वाला पानी भी जाता ही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में इसे भी समस्या की एक वजह माना है। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि सोक पिटों से जमीन और पत्थरों के बीच एक जगह बन रही है। जोशीमठ में जिस तरह से कम जगह में बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं, उससे स्पष्ट है कि सोक पिट और मकान की नींव के बीच बहुत दूरी भी नहीं है। अगर ये सोक पिट नींव के नीचे की जमीन को खोखला कर रहे हैं तो नींव का दरकना भी लाजमी है। जिस तरह से यहां के बड़े होटल, जहां पर पानी की इस्तेमाल बहुत अधिक था, वे लगातार जमीन छोड़ रहे है, उससे इस थ्योरी को भी बल मिलता है।

हमारा निष्कर्ष- जोशीमठ के जो भी हालात हैं उसके लिए हो सकता है कि ऊपर बताए सभी कारक जिम्मेदार हों या नहीं भी हों। क्योंकि, अभी तक कोई भी ठोस वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह पता चले कि जोशीमठ क्यों दरक रहा है। तमाम अध्ययनों का हवाला देकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि आज के हालात पर एक व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। जिससे यह तो पता चले ही कि ये दरारें क्यों आ रही हैं साथ ही यह भी पता लग सके कि आगे क्या करना है। क्योंकि जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक होने के साथ ही एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। अगर शहर के दरकने की सटीक वजह पता लग गई तो इसे बचाना भी आसान हो जाएगा। हजारों लोगों की उम्मीदों को ऐसे ही दरकने नहीं दिया जा सकता।

vvwqow